�Č��V�R�Q�V���i2025�N12�������_�j�̎���

�u�\�t�e�b�N�����v�ł́A�\�t�g�E�F�A�J���Ɋւ������J������ɂ�����Ј��̎��g�݂Ȃǂ����I�ɂ��m�点���Ă��܂��B

���܂��܂ȃe�[�}�����グ�Ă��܂��̂ŁA���̃\�t�e�b�N�������A���Ђ����������B

�\�t�e�b�N�����i���s�����j�̃y�[�W��

�\�t�e�b�N����� �Z�p���|�[�g�i�Z�p����ʁj�̃y�[�W��

�\�t�e�b�N����� ����̐��i�V�[���ʁj�̃y�[�W��

�u�\�t�e�b�N�����v�ł́A�݂Ȃ��܂̂��ӌ��E�����z���W���Ă��܂��B���Ђ݂Ȃ��܂̐��������������������B

���͓���5�N�ڂ̖{�Ў��Ə������̎Ј��ł��B

�Ȃ�1�Δ��������q��3�l�ŕ�炵�Ă��܂��B���q�͌��t�̈Ӗ��������킩��p�ɂȂ��Ă����悤�ŁA�u����ρ[���v�ƌ����Ȃ���R�b�v�i���q�̓X�g���[�t���̃}�O�J�b�v�j���Ԃ��Ă��܂��B�������Ƃ��ǂ�ǂ�z�����Ă����ȂƊ��S���Ă��܂��B

���q�̐�������X���Ă������ŁA�����g�̗��e�A�Ȃ̗��e�₢�낢��ȕ��ւ̊��ӂ������邱�Ƃ�����܂��B���̊��ӂ��ǂ̂悤�ɕԂ��Ă������ɂ��āA���Ԃ��Ƃ��ăJ�����ŎB�e��������̋��L���s�����Ƃ���A�E�ƕa�Ȃ̂����_��F�X�����Ă��܂����̂ʼn������@�⓮�拤�L�V�X�e�����J�����Ă݂Ă̊��z�A�������瓾��ꂽ�w�т����Љ���Ă��������܂��B

���ӕƂ����͕̂����ʂ�A���҂Ɋ��ӂ����Ă��̉��ɕ�i�Ԃ��j�Ƃ������ł��B�����o�ψ�̎v�z�ő�ɂ���Ă���l���ŁA�\�t�e�b�N�ł͐l�����O10������1���ڂɌf���Ă��܂��B�Ȃ���Ђ̐l�����O�Ɋ��ӂƂ������t������̂��Ǝv����������Ǝv���܂����A���̗��R�ɂ��Ă͍���̖{��ł͂Ȃ��ł����������ł͂ƂĂ����`���o���Ȃ����e�Ȃ̂ŏڍׂȐ����͊��������Ă��������܂����A���l�̌����ŊȒP�ɐ��������Ă��������܂��B

�u�l�͕K�����҂Ɏx�����A�܂��x�������Đ����Ă��āA����͉Ƒ��A��ЁA�n��A�Љ�ȂǗl�X�Ȕ͈͂ŗl�X�Ȍ`�œ��ěƂ߂��܂��B�\�t�e�b�N�ł͂��̗l�X�Ȕ͈͂ōv���ł���l����Ă����ƍl���Ă���v�Ƃ������Ƃ��낤�Ǝv���܂��B

�Ⴆ�Ή�Ђł����Ώ�i�⓯���ɂ����b�ɂȂ邱�Ƃ�����ł��傤���A�܂��������N���̖ʓ|�����闧��ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B�������������Ɋ��ӕ̋C�����������đ���Ɛڂ��鎖�ŁA����Ƃ̊W�����ǂ��Ȃ�܂����A�����̋C�����Ƃ��Đ���₩�ȋC�����Ŏd�����ł���悤�ɂȂ�Ǝv���܂��B

���Ȃ݂ɁA�\�t�e�b�N�ł͔N��5,6���o�ψ�̌��C����J�Â��Ă��܂��B�S�Ј����Ɩ��̈�Ƃ��ĎQ�����A�u�`��Ј����\�A�f�B�X�J�b�V������ʂ��āA�����o�ψ�̎v�z��\�t�e�b�N�̉�З��O�A�ق��̎Ј��̎d�����e��l�����Ȃǂɂ��ė�����[�߂Ă��܂��B

���������l�����Ƃ������͖̂����p�����Ĉӎ�����̂����ɍ���ł���̂ŁA����I�Ɏ������������@�������Ă��炦��̂͂ƂĂ����肪�������Ƃł��B

�\�t�e�b�N�̍l���ɂ��Ă����ƒm�肽�����́A�{���͂̉��ɂ���u�֘A����\�t�e�b�N�����v�̃����N�������ɂȂ��Ă��������B

�܂��A���҂Ɋ��ӂ�����Ƃ������ƂŁA���������ӂ̋C�����������ƁA���l�̑P�ӂɋC�Â����ƁA���Ɋ��ӂ��Ă���̂��m�ɂ��邱�Ƃ��d�v�Ȃ̂Ő������܂����B

���q�ƈꏏ�ɉ߂����Ȃ��Ŏv���܂����A�q�ǂ��͖{���Ɏ肪�������l�ł͉����ł��܂���B

�܂��A�ȂƎq�ǂ�����̎���b�����葼�̎q��Đ��т̘b�����肵�Ďv���܂����A�e����ǂ̂悤�ɘb��������ꂽ���A�ǂ�ȑ̌������Ă������A�ƒ�ɂ���đ傫���Ⴄ�̂ŁA������Ȃ̐l�i�`���Ȃǂɑ傫���ւ���Ă���ȂƎv���A��ĂĂ���������ɗ��e�A�`���e�Ɋ��ӂ̋C�����������オ���Ă��܂��B

�܂��A�����ł͏ڂ��������܂��A�w�Z���Ђ�F�l�A������m��n��ȂNJ��ӂ��鎖�͑����ł��B

�ł́A���̉����ǂ̂悤�ɕԂ��Ă����̂��B�\�t�e�b�N�ł́A�g�߂ȑ��݂��牶��Ԃ��Ă��������A�̎��H���@�̈�Ƃ��ċ����Ă��܂��B���e�A�`���e�͎��̑��q�̐������ƂĂ��y���݂ɂ��Ă���̂ŁA�����̗l�q���ʐ^�⓮��Ȃǂœ`���鎖�����Ԃ��ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B

�ʐ^�⓮��̓X�}�[�g�t�H���ŎB���Ă���̂ł����A�B�e���Ă��ĉ�����a�������鎖�ɋC�Â��܂����B����͕��i�ʂ�̎p�����߂���Ă��Ȃ��Ƃ������ł��B�����ŗV��ł����̂ɃX�}�[�g�t�H�����\����Ɠr�[�ɗV�т���߂Ă��܂��A�j�R�j�R�Ə��Ă����̂ɃX�}�[�g�t�H�����\����ƕ\��d���Ȃ��Ă��܂��Ƃ�����ł��B�ł��邾����������ƎB�e���Ă���̂ł����A���鎞�ӂƃA�N�V�����J�����������̂ł͂Ǝv�����܂����B

�A�N�V�����J�����Ƃ͏��^�̃J�����ŁA�̂�X�|�[�c�p�i�ɂ��ĎB�e���ł��A��U����L�p�����Y�Ȃǂ������I�ł��B�B�e���Ȃ����l�̗��肪�̂ő��q�ƈꏏ�ɗV�тȂ���A����Ȃ����Ƃ��ł��Ĉ��S�����q�̏W���͂��~�߂邱�Ƃ�����܂���B

�v����Ȃɑ��k�����č����A�N�V�����J�����ɂ��ĉƓd�ʔ̓X��l�b�g�X�g�A�����Ă݂܂����B

���͂��܂�J�����ɂ͏ڂ����Ȃ����߂ăA�N�V�����J�������g�p����̂ŁA�܂��͂������Ƃ������o��8000�~���x�̂��̂��w�����܂����B���Ɠd�ʔ̓X�̃R�[�i�[�ɂ��������̂�3���~����10���~���x�ŁA����ɗp�r�ɉ����ĕt���i����������̂ŁA����ɔ�ׂ���Ȃ�����Ȃ��̂��w�����܂����B

��p�̃N���b�v���t������Ă���̂ŃY�{���ɕt�����Ƃ���A�J�����̏d�݂ŏ������������Ă��܂��܂��B�ł߂̃x���g��t���Ă���Έ��肵�܂����A�������Ⴊ�肷��Ƒ��q�̊炪�����Ɍ����Ȃ��̂ŁA���͋��̂�����ɃS���̃x���g�������ĎB�e���邱�Ƃɂ��܂����B

�B�e���āA������������L���悤�Ǝv�����Ƃ���A��Ƃ����Ȃ��ςȎ��ɋC�Â��܂����B�X�}�[�g�t�H���̏ꍇ�́A�����̃X�}�[�g�t�H���A�v���ł����ɃA�b�v���[�h���ł��܂��B

�A�N�V�����J�����̏ꍇ�́A�}�C�N��SD�J�[�h���O����PC��X�}�[�g�t�H���ɐڑ����ăR�s�[���܂��B�i�����Ŏ��Ԃ�������܂��j�A��قǂ̃X�}�[�g�t�H���A�v���ł͓����2���Ԃ܂łƂ���������̂ŁA���悪�����ꍇ�͌�������������I��ł���ȊO�̓J�b�g���āA������ɕ�����Ȃǂ��Ȃ莞�Ԃ�������܂��B

���̍w�������A�N�V�����J�����ł͋����I��5�����Ƃɓ��悪�����ĕۑ������̂ŁA�t�@�C���T�C�Y��������������Ƃ͂��₷���ł�������ł���ςł��B

�����ŁA�ȒP�ɓ��拤�L�ł��Ȃ����ƌ������āA�@�`�C�̎菇���l���Ă݂܂����B

�@ �}�C�N��SD�J�[�h����PC�Ƀf�[�^�ۑ�

�A PC�œ���̐���⌋���Ȃǂ̕ҏW���

�B YouTube�Ɍ�����J�ŃA�b�v���[�h�A�Đ����X�g�ɒlj�

�C �Đ����X�g�̃����N��LINE�ŘA��

�A�̓���ҏW�ł���BGM��e���b�v�Ȃǂ̓�����͂��Ă��炸�AWindows�W���̃\�t�g�ŊȒP�ɕҏW���ł��܂����BYouTube�͌�����J�ł���A�����N��m���Ă���l�����A�N�Z�X�ł��Ȃ��̂ň��S�ł��B�Đ����X�g�ɒlj����Ă����A���������N��A������悢�ł����A�ߋ��̓�����ڂɓ���̂ŋv���Ԃ�Ɍ��悤���ȂƑ��������ł��܂��B

������_���������ĉ�������������Ă����āA�Ȃ��d���̂悤�ȋC���ɂȂ��Ă��܂����B���͕��i�APC��T�[�o�[�Ŏg�p����\�t�g�E�F�A��V�X�e���J���Ɍg����Ă��āA�d���ł���Ă��鎖���������邼�Ǝv���A���������撣���Ă݂܂����BPython���g���ē��拤�L���������ł��邩���l���Ă݂܂��B

�@�͎������ł��܂��A�A�ȍ~�̓���̐���ʒu�ȊO��Python�Ŏ������ł��邱�Ƃ͒��ׂĕ�����܂����B�B�ƇC�ɂ��Ă͇A�ɔ�ׂ�Ǝ�Ԃł͂Ȃ��̂Ō�ɂ��āA�A�̓���̌����ɂ���Python�Ŏ���������v���O�������쐬���܂����B

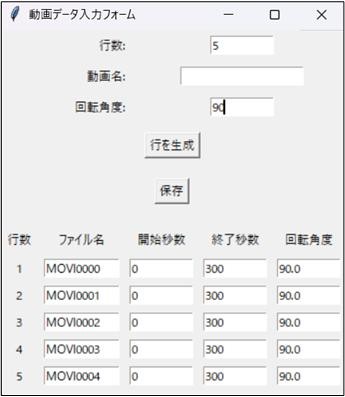

�A�ɂ��āA����̐���ʒu�͐l�Ԃ��ڂŊm�F���Ȃ���s���܂��B�ȉ��̐ݒ�t�@�C�����쐬���āA���Ƃ�Python�ɓ���̐���ƌ������s���Ă��炢�܂��B

�ݒ�t�@�C���ɂ��āA�t�@�C�����̓A�N�V�����J�����������ō쐬���閼�̂����̂܂g���Ă��܂��B����̐���ʒu�̊J�n���ԂƏI�����ԁA����̉�]�p�x����͂��܂��B�����t�@�C�����������s����̂́A�����t�@�C���̈Ⴄ�ӏ�������Ďg�p����������ł��B

�}1.����ҏW�ݒ�t�@�C��

![����̉�]���K�v�ȗ��R](image/mm/mm_251015_voice/25_1022_voice_pic2.jpg)

�}2.����̉�]���K�v�ȗ��R

�}3.ChatGPT�쐬�̓��̓t�H�[��

�����܂ł̕��@�ł��炭�����Ă݂��Ƃ���A����̐���ʒu��T���̂���Ƃ�95�����߂Ă��Ȃ��ςł��邱�Ƃ�������܂����B�B�e���������Ԃ����J�������N�������ĎB�e����Εs�v�ȕ����������J�b�g���邾���ŏI���܂����A�Œ�J�����Ƃ��Đݒu���ċ��R�N�������ʔ������������Ƃ����X�^���X���Ƒ�ςɂȂ�܂��B

������AI�̗͂���Ă݂悤�Ǝv���A�����Ŏg�p�ł���3�̃\�t�gWindows�W����Clipchamp�ACapCut�ADaVinci Resolve���g���Ă݂܂����B�������A�Œ�J�����ł̉f���ɂ��ė��p���܂������A���M���݂̎��_�ł͗L���ȗ��p�͓���悤�ł��B

�\�t�g�̎����J�b�g�@�\�𗘗p���Ă��J�b�g�ʒu�Ȃ��ɂȂ��Ă��܂��܂��B���R�Ƃ��Ă�AI�̎����ҏW�ł́A�������琷��オ��Ȃǂ����o����A�V�[���̐�ւ��ŃJ�b�g�ʒu�����߂鎖���������߂ł��B

���܂��v���O������g��ł����Ε\��⓮���̔F�����s�������ł���悤�Ȃ̂ŁA����̉ۑ�Ƃ������Ǝv���܂��B

����͊��ӕ̎��H�Ƃ��āA�Ƒ��ւ̓��拤�L���@�����Љ���Ă��������܂����B�Ȃ���́A�₯�ɔM�S���ˁ[�Ɣ����т����肵���悤�Ȕ������S���Ă���悤�Ȉ�ۂ��܂����B

���e�Ƌ`���e����̊��z�͂܂����炦�Ă��܂��A���X�Đ��������Ă���̂ŕ����Ă���Ă���悤�ł��B

����̋��L�����܂������A����������������˂���o���邩�ȂƗ��ȓI�ȍl���������Ďn�߂��̂ł����A���Ȃ�y���݂ɂ��Ă���Ă���悤�Ȃ̂Ŏn�߂ėǂ������ȂƎv���܂��B

�܂��A�z��O�ł������v���O�������쐬����ȂǁA�V�X�e���G���W�j�A�Ƃ��Ă̌o�����������ĂƂĂ��y������Ƃ��ł��܂����B

���q�����܂��܂ł́A���Ԃ��Ƃ��ė��e�ɉ��������悤�Ǝv���Ă��A�Ȃ��p���������C�����ł������A�ŋ߂͑��q�̎��ŘA�����p�ɂɂȂ�����A���q�֘A�̕��𑗂荇������Ȃǂ��Ȃ�n�[�h�����Ⴍ�Ȃ�܂����B���ŋ߂̓e�I�E�����Z���Ƃ��������Ƃ��쐬�����A�����Đ������̂悤�ɓ����v�����f�����ʔ��������Ǝv�����̂ŁA�쐬�L�b�g��X�����܂����B

���͑��q�̒a�������������Ɋ��ӕ���芴����悤�ɂȂ�A�s���Ɉڂ����Ƃ��ł��܂����B�ǎ҂̊F�l�ɂ���ď��������Ƃ������܂��̂ŁA���Ў����Ȃ�̊��ӕ��l���Ă�����������Ǝv���܂��B

�iY�DN�D�j

�֘A�y�[�W�ւ̃����N

�֘A����\�t�e�b�N�����

�u�\�t�e�b�N�����v�ł́A�݂Ȃ��܂̂��ӌ��E�����z���W���Ă��܂��B���Ђ݂Ȃ��܂̐��������������������B