1. はじめに

私は2024年8月にソフテックに入社し、もうすぐ1年を迎えようとしています。

大学では物性物理学を研究しており、研究の中で少しだけPythonに触れた経験はありましたが、「ソフトウェアを作る」ということにはまったく縁がなく、いわゆるオブジェクト指向などのプログラミングの考え方はもちろん、ITに関する知識もほとんど持っていませんでした。今回は、そんな私が入社後の研修や実務を通じて感じたこと、そして実際に得た経験についてお話ししたいと思います。

2. 問題解決のためのアプローチの仕方

研修や業務に取り組む中で、思いどおりに動作しないプログラムや設定ミス、予期しないエラーなど、さまざまな問題に直面してきました。

そうした経験の中で強く感じたのは、「ひとつの方法でうまくいかないときには、別の視点からもアプローチしてみる柔軟さが必要だ」ということです。

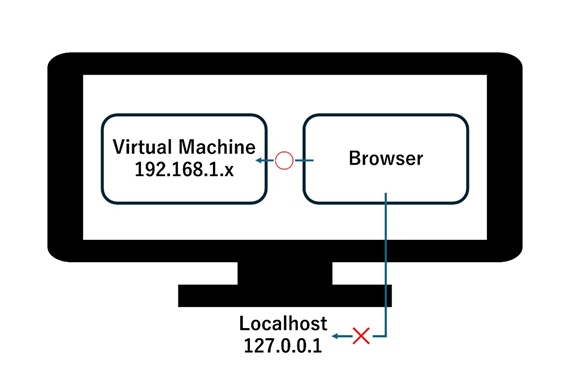

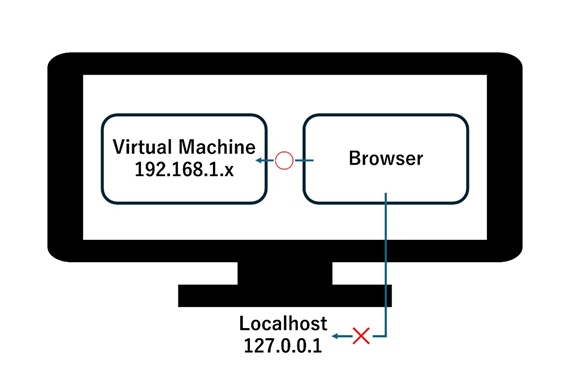

たとえば、自分のPCをサーバとして localhost 経由でブラウザからアクセスしようとした際、接続できないというトラブルに遭遇したことがありました。最初は「ポート番号が他のアプリケーションに使われているのでは」と思い込み、ポートの使用状況を確認するなどして対応を試みました。

しかし、実際の原因は別のところにありました。サーバとして動作していたのは仮想マシン上の環境であり、アクセスすべきは localhost(127.0.0.1)ではなく、その仮想マシンに割り当てられていたIPアドレスだったのです。

図1. ネットワーク構成

この点については、ネットワーク構成の確認の重要性を先輩から教えていただいたことで、自分の思い込みに気づくことができました。豊富な知識をもとに的確な助言をいただいたおかげで、問題をスムーズに解決できただけでなく、「知識の広さが視点の多様さにつながり、柔軟な対応力を生むのだ」と強く感じました。

このような経験を通じて、思い込みにとらわれず、システム全体の構成を俯瞰しながら多角的に原因を探っていくことの重要性を学びました。

3. 新しいツールに対する理解力と順応力の重要性

研修や実務を通じて、これまで聞いたこともないようなツールにたくさん出会いました。Visual Studio、CODESYS、仮想環境、PA-Panelなど、どれも一見すると複雑で、最初は「自分に本当に使いこなせるだろうか」と不安に感じることも多々ありました。特に、画面構成や専門用語が多く、最初のうちは何をどう操作すればいいのかすら分からず、戸惑う場面も少なくありませんでした。

しかし、そこで「難しそうだから後回しにしよう」と避けるのではなく、「このツールはどういう目的で使われているのか」「何を達成するためにあるのか」という視点で関わるように意識してみると、少しずつその仕組みや背景が見えてくるようになりました。特に役に立ったのは、公式ドキュメントやヘルプガイドを活用すること、そしてエラーが出たときにその原因を検索したり、ドキュメントと照らし合わせたりして自力で原因を特定する習慣を身につけたことです。

最初は「調べても難しいことしか書いていない」と感じることもありましたが、用語や操作の意味が少しずつ分かってくると、同じドキュメントから読み取れる情報が格段に増えていく感覚がありました。「なぜこう動くのか」「なぜこの設定が必要なのか」など、背景にある理屈を理解することで、単なる“手順通りの操作”から一歩踏み出した使いこなしができるようになったと思います。

新しいツールに直面したとき、「とりあえず触ってみよう」「ひとつずつ理解を積み上げていこう」と前向きに取り組む姿勢は、これからも大切にしていきたいです。そして、せっかく学ぶなら「できることが増える楽しさ」を感じながら、前向きに取り組んでいくことで、ツールへの理解力も、仕事への自信も深まっていくのだと実感しています。今後さらに新しい技術やツールに出会ったときも、この経験を活かして柔軟に対応できるようになりたいと思います。

4. ミスを減らすための環境づくりの工夫

実務に携わる中で、思いがけない「うっかりミス」によって作業をやり直さざるを得ない場面が何度もありました。たとえば、設定値を一桁間違えたり、チェックすべき項目を見落としたり、保存忘れによってデータが消えてしまったりと、その原因はさまざまですが、いずれも「注意していたつもりなのに…」という悔しい思いが残るものでした。

特に、手作業で数値やパラメータを入力したり、設定ファイルを都度書き換えたりするような作業は、集中力や確認作業に大きく依存してしまい、どれだけ注意していても人間である以上、ミスを完全には避けられないと痛感しました。

こうした経験を通じて、私は「人はミスをするものだ」という前提に立って作業環境を見直すようになりました。たとえば、毎回繰り返すような操作については、Excelのマクロやテンプレートを活用して自動化したり、コピーペーストによる設定ミスを防ぐために、入力欄を制限したフォームを用意したりすることで、作業の正確性を高めるよう工夫するようになりました。

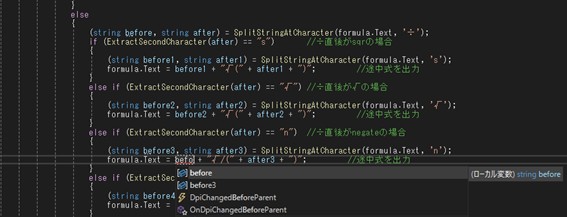

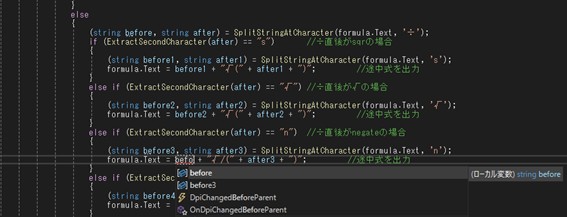

また、使用するツールについても、ただ操作を覚えるだけではなく、「このツールにはどんな補助機能があるのか」「どこを工夫すれば自分の作業をもっと簡単にできるのか」といった観点で深掘りするようになりました。たとえば、Visual Studioでは自動補完や警告の機能を活用し、PA-Panelのミニプロパティ機能を活用することで、入力ミスの可能性を減らすようにしています。

図2. Visual Studioの自動補完機能

5. まとめと今後の目標

この1年を通して、問題に直面したときの考え方や、新しいツールとの向き合い方、そして環境づくりの大切さを実感することができました。

まだまだ知らないことや未経験のこともたくさんありますが、一つひとつ丁寧に学び、自分なりの引き出しを増やしていくことで、どんな仕事にも前向きに取り組める力が身についてきたと思います。

今後は、自分の中にある「なんとなくできる」ことを、他の人にも伝えられる形にしていくこと(たとえば、分かりやすいドキュメントを作ったり、後輩に教えたり)にも挑戦していきたいです。

これからも学びを続けながら、チームの中で信頼される存在になれるよう努力していきたいと思います。

(D.M.)